À la suite de notre émission Date-clef, retrouvez dès à présent notre note historique sur le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Lorsque l’on parle du 2 décembre, personne ou presque ne pense au 2 décembre 1851, quand Louis-Napoléon Bonaparte, président depuis trois ans, décidait de conserver le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat.

- CLIQUER ICI pour télécharger cette note historique (PDF)

► La légende noire autour de Napoléon III

Louis-Napoléon Bonaparte, c’est tout à la fois d’un des principaux hommes d’État de la France contemporaine, empereur durant dix-huit ans au cœur du siècle des révolutions, et l’une des figures les plus méconnues et dépréciées de notre histoire. Pour le dire simplement, Louis-Napoléon Bonaparte — couronné sous le nom de Napoléon III en 1852 — est un prince à l’œuvre politique et sociale immense, mais mal étudiée, peu enseignée, et finalement incomprise.

Toutefois, les choses changent. Le troisième Napoléon (Napoléon II, l’Aiglon, étant mort lorsqu’il était un jeune adulte) tend à être mieux jugé sur un plan historiographique depuis les années 2000. Il a même en France ses spécialistes reconnus, à commencer par Éric Anceau, méticuleux prosopographe des élites du Second Empire — le régime fondé par Napoléon III, et perdu par ce dernier après la défaite de Sedan, en 1870 — dans le même temps qu’il est, d’ailleurs, un fervent bonapartiste, comme d’aucun sont de fervents gaullistes ou de fervents jauréssiens.

Car Napoléon III est aussi une doctrine, en tout cas, aura tenté de l’être : le bonapartisme. Rétrospectivement, les bonapartistes sont bien davantage les continuateurs de l’œuvre sociopolitique de Napoléon III que de Napoléon Ier. Du premier empereur, l’on retient en effet avant tout la geste militaire, et quant à son œuvre politique, bien davantage sa tentative personnelle de construction européenne, dans le cadre « hybrique » de la France des cent trente départements, que ses réalisations de politique intérieure.

Napoléon III pour sa part, associe sur son nom de grandes réalisations de politique intérieure, comme de politique étrangère, et d’ailleurs, de grands échecs aussi : de son inclination protectionniste à l’époque du libre-échange à la censure de la phase autoritaire de son empire, en passant par sa piteuse expédition mexicaine de décembre 1861.

Objet historiographique méconnu, Louis-Napoléon-Napoléon III commence comme nous le disions à être mieux appréhendé par le grand public. En témoigne le livre de Pierre Milza, consacré à Napoléon III, publié en 2004 : Napoléon III, chez Broché. Cet ouvrage, loué a reçu le prix des Ambassadeurs, et il a contribué à élargir la notoriété de Napoléon III au-delà des cénacles napoléonien, tout en redorant le blason du neveu de Napoléon Ier.

► Premier président, puis dernier monarque

Pour en revenir stricto sensu à Louis-Napoléon Bonaparte, il faut préciser que cette figure présente une particularité rare, qui frise le paradoxe. En effet, il est à la fois dernier monarque français, tout en étant le premier président de la République à être élu au suffrage universel masculin. Napoléon III semble pourtant moins connu que d’autres chefs d’États, alors qu’il a dirigé le pays de 1849 à 1870, soit vingt et un ans, avec la clé de nombreuses réformes, notamment l’industrialisation du pays, des réformes économiques intéressantes, le développement des moyens de communication.

Beaucoup d’historiens diraient que ce sont les échecs, réels, de Napoléon III qui expliquent la légende noire dont celui reste victime, un siècle et demi après son règne. C’est je crois avant tout son expédition militaire au Mexique qui a tissé cette légende. Napoléon III prétendait en effet créer un empire latin frère de la France, en poussant la candidature de Maximilien d’Autriche, en 1863. Mais le caractère éphémère de cette aventure coloniale, la victoire des libéraux mexicains et l’exécution de Maximilien, en 1867, entache finalement le règne de Napoléon III, qui l’avait soutenu.

Moindrement, l’on peut considérer le soutien implicite — à tout le moins, la bienveillance — de Napoléon III à l’endroit des États confédérés d’Amérique, durant la guerre de Sécession, comme l’un des éléments ayant contribué à la légende noire de l’empereur, celui-ci ayant finalement choisi le « mauvais camp ». D’autres éléments de sa politique étrangère y concourent aussi, comme sa naïveté à l’égard du royaume de Prusse, qu’il contribue indirectement à consolider, quelques années après avoir appuyé l’unification italienne, en espérant des gains territoriaux au Luxembourg et au Palatinat, moyennant sa neutralité durant la guerre contre l’Autriche (1866).

► Le contexte du 2-Décembre : la Deuxième République

Le contexte historique à la veille du 2 décembre 1851 est celui de la Deuxième République, proclamée trois ans plus tôt, après la chute de Louis-Philippe, le dernier des rois, et avec elle la chute effective de la Maison d’Orléans, bien que la doctrine qui en est issue, l’orléanisme, aura pour sa part une longue postérité, jusqu’à notre époque. Il faut bien avoir à l’esprit que le centrisme des XXe et XXIe siècles, d’un Lecanuet à un Macron, est à sa manière un orléanisme.

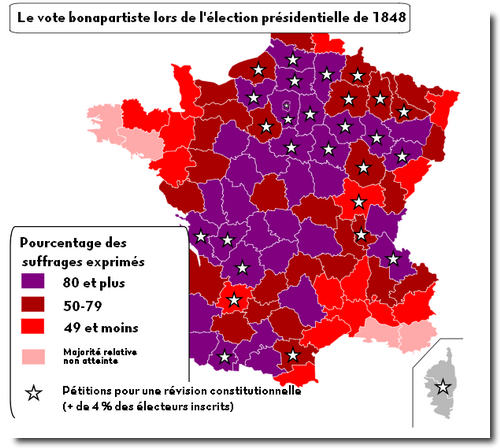

Pour revenir au « prince-président », en réalité, Louis-Napoléon Bonaparte ne fait pas ce coup d’État à partir de rien. Comme tu le disais il y a quelques minutes, Franck, on oublie souvent que, depuis décembre 1848, il est président de la République, le premier d’ailleurs qu’ait connu la France. Il est élu triomphalement avec 75 % des suffrages exprimés (soit plus de cinq millions de bulletins en son nom), contre le républicain Eugène Cavaignac (20 %), un militaire sur lequel, pour autant, les tenants de l’Ordre n’ont pas misé.

En effet, en vue de l’élection présidentielle de 1848, exceptionnellement organisée au suffrage universel direct — ce sera la première et d’ailleurs la dernière, jusqu’en 1965 — des hommes comme Adolphe Thiers vont soutenir Louis-Napoléon Bonaparte, contre un candidat comme Eugène Cavaignac, mais également Alphonse de Lamartine, estimant pouvoir l’influencer et finalement en faire leur jouet politique. Avec cet appui de la bourgeoisie modérée à Bonaparte, en plus de celui d’une majorité de la noblesse, y compris monarchiste, Lamartine finit pour sa part avec un piteux 0,2 % : à peine dix-sept mille voix…

Le candidat de la Royauté, Nicolas Changarnier, fait d’ailleurs encore moins (0,06 %), preuve que l’essentiel des voix monarchistes se sont dispersées entre une forte abstention et une forte minorité de soutiens à la candidature Bonaparte, gage d’une victoire alliant donc deux électorats très distincts : bourgeoisie urbaine et modérée, noblesse rurale et ultra.

Discrètement, ce scrutin marque aussi l’émergence d’un premier camp socialiste, autour des candidatures d’Alexandre Ledru-Rollin (5,1 %) et François-Vincent Raspail (0,5 %). Cette frange du parti républicain se structurera comme l’opposition la plus radicale au Second Empire, mais cette structuration sera poussive est lente. Groupusculaires sous l’ « Empire autoritaire », les républicains n’apparaissent en fait politiquement que lors des élections législatives de 1863 (un million de voix), et surtout de 1869 (un million et demi de voix).

Jetez un œil ci-dessous. Vous y trouverez la cartographie des résultats électoraux de 1848, avec notamment les différentes zones de forces de ce premier bonapartisme : de la région parisienne à la Normandie, en passant par le Poitou.

► La volonté d’une révision constitutionnelle

Au terme de ces quelques mois de régime républicain, c’est donc de nouveau un Bonaparte qui prend les commandes de la France, personnage assez peu connu, mais dont beaucoup d’observateurs politiques jugent que son ambition dépasse très largement le cadre étroit de son mandat présidentiel, prévu pour être unique, et devant s’achever au printemps 1852, avec par ailleurs, par commodité pratique, concomitance de la présidentielle et des législatives.

S’il a obtenu le soutien du Parti de l’Ordre lors de son élection, Bonaparte demeure isolé politiquement, sans assise parlementaire pour l’appuyer. Rejeté par les républicains, qui lui ont préféré Eugène Cavaignac, il doit s’entourer de monarchistes, notamment Alfred de Falloux et Odilon Barrot. Cette politique ne modère toutefois pas la parole de l’Assemblée nationale, qui en mai 1849 élit une majorité monarchiste, hostile au président. Au demeurant, ce dernier ne cherche pas à se concilier ses bonnes grâces, ainsi lorsqu’il rédige une lettre de soutien à la « liberté italienne », contre le rétablissement de l’absolutisme du pouvoir temporel du pape, Pie IX, en août suivant. Ce texte est certes salué par les républicains, mais il est désapprouvé par la majorité parlementaire, et même son gouvernement.

Compte tenu de cette fronde parlementaire, le président Bonaparte réorganise son gouvernement en octobre, autour du ministre des Commis, le général de Hautpoul. Mais l’Assemblée ne manque pas d’entraver son action, approuvant la loi Falloux sur la liberté de l’enseignement, ce qui favorise évidemment l’influence du clergé. Elle adopte également une nouvelle loi électorale, le 31 mai 1850, laquelle aboutit à la limitation de l’exercice du suffrage universel masculin, en restreignant le corps électoral de neuf millions à six millions. Cette nouvelle loi, avalisée par le président, entraîne une modification substantielle de l’électorat, éliminant beaucoup d’artisans et d’ouvriers saisonniers, pour des raisons de condition de résidence notamment, ce qui réduit tant les électorats démocrates-socialistes qu’une partie des électorats légitimiste et bonapartiste, ces derniers partisans d’une démocratie plébiscitaire.

Le président Bonaparte entreprend alors une tournée du pays, durant le printemps et l’été 1850, qui lui permet de mesurer sa popularité réelle. Il en profite d’ailleurs pour y distiller des messages antiparlementaires. Ainsi, le 9 juin 1850, il déclare :

« Mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume. Ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. »

Louis-Napoléon Bonaparte poursuit cette parole critique vis-à-vis de l’Assemblée en septembre, lors d’un passage en Normandie. Il fait alors allusion à une évolution politique à venir, qui selon lui serait appuyée par les vœux exprimés par les conseils généraux, se prononçant pour une révision constitutionnelle permettant la réélection du président, contre le principe constitutionnel de sa non-rééligibilité.

► De l’échec de la révision à la perspective d’un coup

Début 1851, l’ensemble de la classe politique (républicains exceptés) est donc convertie à l’idée d’une révision constitutionnelle devant permettre la possibilité d’une réélection du président Bonaparte. Le président est d’ailleurs soutenu dans sa démarche, par Barrot, le comte de Montalembert, et Tocqueville. Le mandat présidentiel est par ailleurs rallongé, pour passer de quatre à dix ans. Mais l’abrogation de la loi électorale du 31 mai 1850 suscite toutefois des réserves.

Le 11 avril, une nouvelle équipe ministérielle dirigée par Léon Faucher est mise en place dans le but de rallier le vote conservateur, mais c’est un échec, Léon Faucher étant lui-même hostile à l’abrogation de la loi électorale, un texte qu’il avait défendu un an auparavant. À la suite d’une vaste campagne de pétition recueillant un million et demi signatures sur l’ensemble du territoire national (avec une prépondérance de signatures en provenance du Bassin parisien, de l’Aquitaine et du Nord), le duc de Broglie dépose le 31 mai à l’Assemblée une proposition de loi soutenue par 233 députés pour réviser la constitution et ainsi rendre rééligible le président de la République. En province, Louis-Napoléon prononce des discours en forme de manifeste et d’appel au peuple. Il s’en prend notamment à « l’inertie de l’Assemblée législative » et déclare se mettre « à la disposition de la France ». Si les deux tiers des conseils généraux se rallient à sa cause, les orléanistes de Thiers et Changarnier s’allient à la fraction ouverte de gauche, la Montagne parlementaire, pour s’y opposer.

Le 21 juillet, après un mois de débat, l’Assemblée se prononce sur la réforme constitutionnelle. Bien qu’obtenant une majorité de 446 voix en sa faveur (dont celle de Tocqueville) contre 278 voix, la révision constitutionnelle n’est pas adoptée, faute d’avoir obtenu plus des trois-quarts des suffrages des députés, seuil exigé par la constitution. Il a manqué aux partisans de la révision une centaine de voix dont celles des orléanistes intransigeants comme Charles de Rémusat et Adolphe Thiers. L’historien Louis Girard note à ce titre que « Louis-Napoléon aurait, de beaucoup, préféré, une prolongation légale de ses pouvoirs, […] mais la solution légale étant impossible, il se résolut au coup d’État. »

Si les rumeurs de coup d’État fomenté par l’Assemblée ou par Louis-Napoléon avaient commencé à circuler au début de l’année 1851, c’est à partir de l’échec de la révision constitutionnelle que la certitude d’une épreuve de force, dont l’initiative partirait de l’Élysée, s’impose dans le grand public. Celle-ci est minutieusement préparée à partir du 20 août, à Saint-Cloud. Les initiés étaient peu nombreux et regroupés autour du duc de Morny, demi-frère de Louis-Napoléon. On y trouve Victor de Persigny, un fidèle de Louis-Napoléon, Eugène Rouher, Émile Fleury, Pierre Carlier, préfet de police de Paris, le général de Saint-Arnaud, ainsi que le général Magnan, commandant de la place de Paris.

Les premières dates envisagées sont d’abord le 17 ou le 22 septembre (l’Assemblée étant en vacances), mais du fait de la défaillance provisoire de Saint-Arnaud, le projet est reporté. Louis-Napoléon en profite pour tenter d’obtenir de nouveau de l’Assemblée nationale le rétablissement du suffrage universel et l’abrogation de la loi électorale de 1850. La manœuvre est vouée à l’échec mais politiquement nécessaire. Léon Faucher, qui refuse de soutenir l’initiative présidentielle, démissionne le 12 octobre, suivi des autres ministres du Gouvernement.

Un nouveau cabinet est formé le 27, comprenant trois représentants de l’Assemblée et le général de Saint-Arnaud, nommé au ministère de la Guerre. Ce dernier rappelle aux militaires leur devoir « d’obéissance passive », le 1er novembre, par une circulaire qui demande de « veiller au salut de la société ». D’autres proches sont placés aux postes clés : le général Magnan est nommé commandant des troupes de Paris ; le préfet de la Haute-Garonne, Maupas, est promu préfet de police de Paris en remplacement de Carlier. Pendant ce temps, la proposition d’abrogation de la loi électorale est déposée à l’Assemblée, le 4. Elle est une fois de plus rejetée, le 12, par 355 voix contre 348, soit par seulement sept voix de majorité.

Alors que des députés demandent la mise en accusation du président de la République, Thiers et ses amis tentent de réactiver un décret de la Constituante, tombé en désuétude, qui donnait au président de l’Assemblée le droit de requérir directement l’armée sans avoir en référer au ministre de la Guerre. Pour Louis-Napoléon Bonaparte, c’est une déclaration de guerre et un plan d’action est immédiatement mis au point pour mettre l’Assemblée en état de siège au cas où une telle loi serait adoptée. Le 17, elle est finalement repoussée par 408 voix (la majorité des républicains, les bonapartistes et de nombreux royalistes) contre 338 (la majorité des orléanistes et des légitimistes).

Après avoir encore reporté la date du coup de force du 20 au 25 novembre, Louis-Napoléon la fixe au 2 décembre, jour anniversaire du sacre de Napoléon en 1804 et de la victoire d’Austerlitz en 1805. L’opération est baptisée Rubicon, par allusion à Jules César franchissant le Rubicon pour rentrer à Rome en vue d’affronter les légions de Pompée le Grand.

Magnan rassemble les généraux sous ses ordres, et leur demande de se tenir prêts ; la Garde nationale, seule force armée capable d’opposition à Paris, est neutralisée ; enfin, les maîtresses du président et de Morny (Miss Howard et Fanny Le Hon), ainsi que des banquiers, avancent l’or nécessaire à l’opération, ce qui évita aux comploteurs de piller les coffres de la Banque de France.

Dans la nuit du 1er au 2, les troupes de Saint-Arnaud occupent tous les points stratégiques parisiens, des Champs-Élysées aux Tuileries. Soixante mille hommes, appuyés de plus de cent pièces d’artillerie, occupent la capitale. Louis-Napoléon fait occuper toutes les imprimeries, dont l’Imprimerie nationale, alors que seuls les journaux favorables à l’Élysée peuvent continuer de paraître. Les cafés (lieux de discussion politique) et les écuries (où l’on pourrait louer des chevaux pour fuir Paris) sont fermés. Maupas fait arrêter les chefs de l’opposition, républicaine ou monarchiste, par les commissaires de police ; seul un refuse, et est arrêté.

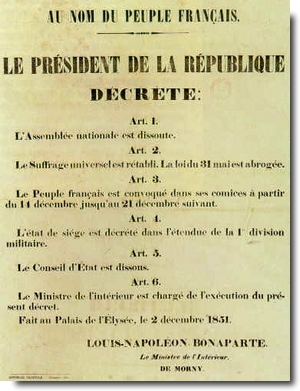

Il fait placarder sur les murs de Paris dès six heures le texte de ses proclamations : l’un est un « appel au peuple » à destination des Français, tandis que l’autre est une proclamation à l’armée. Il édicte des décrets dans lesquels il déclare l’état de siège, la dissolution de l’Assemblée, le rétablissement du suffrage universel, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle Constitution.

Il fait placarder sur les murs de Paris dès six heures le texte de ses proclamations : l’un est un « appel au peuple » à destination des Français, tandis que l’autre est une proclamation à l’armée. Il édicte des décrets dans lesquels il déclare l’état de siège, la dissolution de l’Assemblée, le rétablissement du suffrage universel, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle Constitution.

Son appel au peuple annonce son intention de restaurer « le système créé par le Premier Consul ». L’allusion à Napoléon Bonaparte est limpide.

Dans la nuit du 2, les soixante dix-huit premières personnes arrêtées sont en majorité des militants de l’extrême gauche républicaine, mais aussi quatorze élus, des militaires comme le général Changarnier, Cavaignac, (tous deux candidats à l’élection présidentielle, trois ans plus tôt), Lamoricière, des royalistes, Thiers… Figurent également quelques Montagnards, comme Martin Nadaud et Jules Miot. Les imprimeries sont occupées ainsi que les journaux républicains pour les empêcher de paraître.

Le siège de l’Assemblée étant occupé par la troupe, environ trois cents parlementaires (sur les sept cents cinquante que compte l’assemblée moins les seize députés déjà arrêtés), essentiellement du Parti de l’Ordre, se réfugient dans la mairie du Xe arrondissement (ancien). Se basant sur l’article 68 de la Constitution, selon lequel toute mesure par laquelle le président dissout l’Assemblée nationale est un crime de haute trahison, le président est alors déchu de ses fonctions et le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’Assemblée, les deux cents vingt députés votent à l’unanimité la déchéance et la mise en accusation de Louis-Napoléon Bonaparte, notamment des libéraux comme Rémusat, Salmon ou Tocqueville, et des républicains modérés comme Duprat. Le commandement de la Garde nationale est confié au général Oudinot. Les deux cent-vingt parlementaires sont aussitôt arrêtés sans avoir appelé le peuple à se mobiliser.

Les ouvriers parisiens restent cependant dans l’expectative, méfiants dans leur ensemble envers les membres de l’Assemblée et envers une république qui les a fait mitrailler en juin 1848. De leur côté, les magistrats de la Haute-Cour se contentent de constater qu’ils ne peuvent remplir leurs fonctions, le Palais de justice étant occupé par la troupe. Au soir du 2, il semble donc que la partie est gagnée pour les conjurés, sans effusion de sang.

► Des résistances, à Paris et en province

L’appel à la résistance armée vient de la soixantaine de députés montagnards et républicains qui forment un Comité de résistance (comprenant Victor Hugo, Victor Schœlcher, ou encore Carnot), qui en appelle au peuple contre Louis-Napoléon qui « a violé la Constitution » et « s’est mis lui-même hors la loi ». Ils se réfèrent aux articles 68 et 110 de la Constitution et décident d’essayer de soulever les quartiers populaires de l’Est parisien, tout en dressant des barricades pour le lendemain.

Cependant, le 3, seule une vingtaine de représentants nationaux se retrouvent sur les quelque soixante-dix barricades érigées dans ce fief républicain qu’est la capitale. On y trouve notamment Schœlcher, Hugo ou le député Baudin, fauché par un tir de soldats alors qu’il tient la barricade du faubourg Saint-Antoine. De nombreux insurgés sont abattus.

Le préfet Maupas s’inquiète, et écrit au duc de Morny :

« Je ne crois pas que les sympathies populaires soient avec nous. Nous ne trouvons d’enthousiasme nulle part. […] Le bon côté de la médaille, c’est que la troupe paraît décidée à agir avec intrépidité. »

Morny est pour sa part convaincu que le nombre d’insurgés ne peut rivaliser en nombre avec ceux des Trois Glorieuses ou de juin 1848. Il préconise donc de laisser les insurgés se dévoiler et s’installer, afin d’éliminer toute résistance. Le soir du 3, le Saint-Arnaud publie un arrêté qui dispose que « tout individu pris construisant ou défendant une barricade ou les armes à la main, sera fusillé ». Trois étudiants sont arrêtés, porteurs de proclamations opposées au coup d’État. Ils sont abattus et leurs corps sont jetés dans la Seine. Magnan a donné pour ordre de fusiller sommairement tous les prisonniers, mais la consigne n’est pas systématiquement appliquée. Dans la nuit du 3, environ trente mille soldats sont déployés dans les zones tenues par les insurgés parisiens, principalement l’espace compris entre les grands boulevards et la Seine ainsi qu’au jardin du Luxembourg, et à la montagne Sainte-Geneviève.

Dans l’après-midi du 4, sur les boulevards Montmartre et Poissonnière, la troupe se rassemble et côtoie une foule où se mêlent curieux et manifestants. De jeunes bourgeois, installés aux terrasses des cafés ou massés sur les trottoirs, s’exclament à leur adresse en criant « Vive la Constitution ! Vive l’Assemblée nationale ! » Les soldats de la division Canrobert sont « énervés par cette attitude hostile ou goguenarde ». Dans ce contexte, « sans en avoir reçu l’ordre et au prétexte de tirs isolés », les soldats s’affolent, ouvrent le feu et font usage d’un canon. C’est la fusillade des Grands boulevards, véritable apex du 2-Décembre, qui fait deux cents morts, dont des femmes et des enfants, et contribuera grandement à créer la légende noire autour de Napoléon III et du Second Empire.

Il n’y a cependant pas eu plus de mille à mille deux cents insurgés (selon Vigier), voire quelques milliers (selon Anceau). Dès le 4 au soir, la résistance parisienne au coup d’État est écrasée, alors que la ville est terrifiée.

Le bilan de ces journées parisiennes est d’environ trois cents cinquante personnes tuées, sans compter les soldats. En province, c’est dans le Sud-Est, ainsi que dans quelques départements du Sud-Ouest et du Centre (Clamecy, Mirande, Bédarieux, Le Donjon, Millau), que les principales résistances républicaines se manifestent. Le 5, l’insurrection se déclenche dans le Sud-Est : à Aups, Les Mées, Apt, Digne, Manosque, Barcelonnette, etc.

À Digne, la garnison capitule le 7, et les républicains prennent le contrôle de la préfecture, la seule en France à alors tomber entre les mains des républicains. La commune sera reprise le 13. Entre temps, le département des Basses-Alpes est administré par un « Comité départemental de résistance ».

Ces insurrections servent néanmoins la cause de Louis-Napoléon lui amenant le soutien de beaucoup de notables légitimistes et libéraux, qui étaient jusque là hésitants. Les récits de prises d’armes et de scènes de pillages, de viols et d’assassinats, conclusions souvent de conflits antérieurs mais habilement utilisés ou dénaturés par la propagande de Morny achèvent de les rallier au coup d’État.

► Après la répression, un timide appel au peuple

Le 20, conformément à son appel au peuple, Louis-Napoléon rétablit le suffrage universel masculin, et convoque les Français, afin de se prononcer par plébiscite sur les réformes du prince-président. Face à la légalité constitutionnelle dont se prévalaient les défenseurs de la République, les bonapartistes opposent le suffrage universel, placé au-dessus de la Constitution, et la confiance directe manifestée par le peuple comme seule source de légitimité. La propagande bonapartiste ne manque pas également d’agiter la hantise du « péril rouge » (expression issue de l’opuscule Spectre rouge de 1852, écrit par Auguste Romieu qui, en distillant des « balivernes de jacquerie », veut accroître la peur du socialisme tout en faisant accepter la nécessité d’un coup d’État) et le thème du sauveur de la Nation, appuyé par une administration zélée et par le clergé catholique.

La consultation se déroule en pleine terreur sur la partie du territoire encore en état de siège. Seuls les journaux favorables au plébiscite sont autorisés à paraître. Les listes électorales sont purgées entre le coup d’État et le vote.

Le président jouit cependant d’une réelle popularité auprès des paysans, et la nature de la consultation ne laisse guère de choix entre l’état de fait accompli et le néant. Du coup, les civils sont autorisés à voter à bulletin secret, alors que l’armée et la marine se prononcent à registres ouverts. Il n’est pas question non plus de faire campagne pour le non en pleine proscription. Outre le climat de répression et de terreur, la fraude est patente : appel nominatif par deux fois des retardataires pour les rappeler à leur devoir d’électeur ; parmi les électeurs civils qui figurent sur la liste électorale, certains noms sont oubliés ou sont absents de la commune. Ainsi, selon l’historien Frédéric Négrel, à Artignosc et dans le département sous état d’urgence du Var, « seuls les bulletins « Oui » étaient imprimés, les « Non » devaient être écrits à la main ; de plus, on donnait le bulletin au président du bureau de vote qui le glissait lui-même dans l’urne. »

À la suite du ralliement du clergé et de bon nombre des parlementaires de la majorité qui avaient été arrêtés le 2 décembre et voté sa déchéance, le corps électoral se prononce favorablement sur la révision par sept millions et demi de « Oui » contre six cents quarante-mille « Non ». L’abstention concerne près d’un million et demi d’électeurs, environ 14 % du corps électoral.

BIBLIOGRAPHIE

- ANCEAU (Éric), Napoléon III, un Saint-Simon à cheval. Paris, Tallandier, 2008

- GUILLEMIN (Henri), Le Coup du 2-Décembre. Paris, Gallimard, 1951

- VIGOUREUX (Claude), Maupas et le coup d’État de Louis-Napoléon, le policier du 2-Décembre. Paris, SPM, 2002